「その食品は本当に栄養豊富なのか?」を考える方法を考える

◯△は□☓の栄養が豊富だから食べた方が良い的な話を見聞きすると、ちょっとモヤモヤとした気持ちになります。人は元々何かしらの食品を毎日食べて腹を満たしているのだから、◯△を食べる機会を増やすことは他の食品の出番が減るということになります。それは果たして食生活の改善になるのか改悪になるのか・・・真面目過ぎ?・・・いや、逆です。意味のないことであれば考えるだけ無駄だから気にしないようにしたい。だからちょっと考えてみることにします。

直近の目標としては、栄養の観点から食品を選ぶ際の簡単かつ基本的な考え方・ポイントが見いだせたら良いなと思います。

食品成分表と食事摂取基準

巷に溢れる食品の栄養情報ですが、その多くは文部科学省が公開している日本食品標準成分表2020年版(八訂)(以降、食品成分表と呼ぶ)を根拠としているものと思われます。食品成分表は誰でもダウンロードして使用することが出来ます。説明付きのPDFの他にExcelファイルも提供されているため、こちらを使って分析してみます。なお食品単体の栄養を調べる場合はスマホからアプリで検索することが出来ます。towser’s labでも先日、無料のアプリをリリースしたので良かったら使ってみてください。

食品の栄養が分かっても、それが一日に必要な摂取量をどの程度満たすのか分からない限りは良いとも悪いとも言えません。そこで、厚生労働省が公開している日本人の食事摂取基準(2020年版)を参照します(以降、摂取基準と呼ぶ)。前述のアプリでは食品の栄養と共に摂取基準も調べられます。

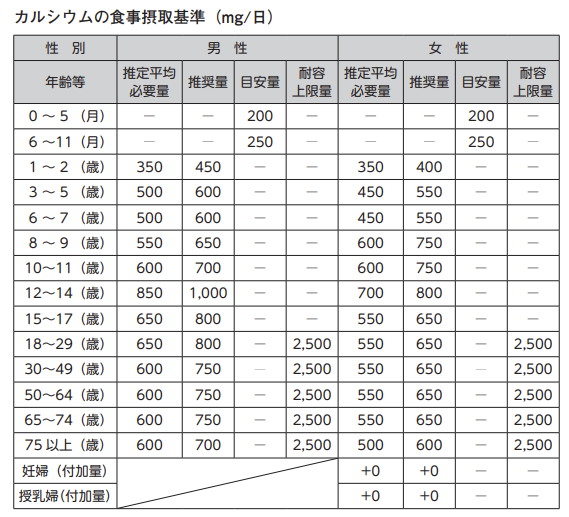

カルシウムの摂取基準

考え方を考えるだけなので題材となる栄養素は何でも良いのですが、現代人が不足気味な栄養素の代表選手ということで、まずは手始めにカルシウムの食事摂取基準を見てみます。以下は摂取基準から抜粋したカルシウムの一日の摂取基準です。成人の場合一日の推奨量は600~800mgとなっています。

食品に含まれるカルシウム量

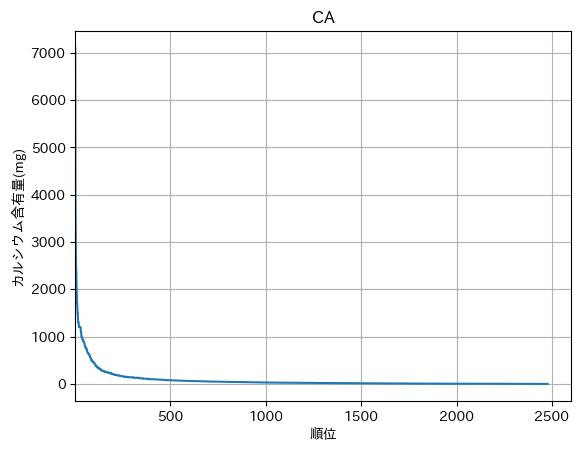

食品成分表には約2500の食品の成分が載っています。同じ食品でも生と茹でなど調理方法等で別々の記載となっているため食材自体の種類はこの数分の一になるのですが、それにしても結構な数であり、調査に関わった全ての方々に感謝したいところです。

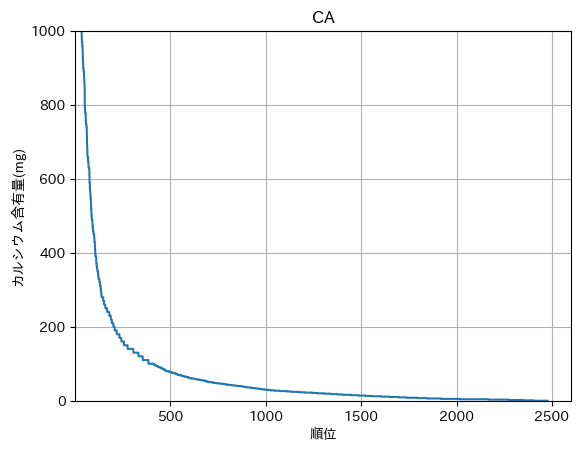

この食品成分表から、各食品の可食部100gあたりのカルシウム含有量を抜き出して順位を付け、グラフにしてみました。

ごく僅かな食品群が圧倒的な量のカルシウムを含んでおり、それ以外の殆どの食品は非常に少ない量しか含んでいないことが分かります。

なんだこのグラフは!?格差がすごい・・・

チート級食品

以下はカルシウム含有量ベスト5です。5位の2500mgでちょうど耐用上限と同量になりますので、チート級と言っても過言ではないでしょう。

| 順位 | 食品名 | カルシウム(mg) |

|---|---|---|

| 1 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 7100 |

| 2 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 4000 |

| 3 | <魚類> とびうお 焼き干し | 3200 |

| 4 | <香辛料類> バジル 粉 | 2800 |

| 5 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 2500 |

特に干しエビは含有量がダントツに多く、10gで一日の摂取量を満たせるレベルです。ボリューム的にメインの食材にはなり得ないものなのでコスト的に微妙なのと、味が好みではないという人や甲殻類アレルギーの人には不適格という問題はありますが、そうでなければ料理にも活かしやすいので意識して使う価値はありそうです。

その他については常用するには少々マニアック過ぎるかも知れません。がん漬というのは、シオマネキという有明海沿岸で作られる小さな蟹を塩辛にしたもののようで、酒の肴としては美味しそうですが毎日沢山食べるものにはならないでしょう。バジルの粉に至っては香辛料ですから小瓶まるまる使っても2~4gしかありませんが、補助的なものと考えれば有用かとお思います。

すごい食品

1000mg以上含有する食品は、先程の5種を除くと29種のみです。以下のようなものが含まれます。括弧内はカルシウム含有量です。

- 煮干し、佃煮など

- かたくちいわし煮干し(2200mg)、えび佃煮(1800mg)、ふな甘露煮(1200mg)

- 植物を乾燥させたもの

- けし(1700mg)、凍みこんにゃく(1600mg)、干しひじき(1000mg)、干しずいき(1200mg)

- 乳製品

- パルメザンチーズ(1300mg)、エメンタールチーズ(1200mg)

その他シナモンやセージなどの香辛料の他、ドジョウやタニシといった変わり種が若干含まれます。

佃煮や煮干しが多いですが、これらは体積に対して骨格や外骨格の割合が多い小型の魚介類であり、かつ丸ごと食べらるれように加工されているものなので必然的にそうなるのでしょう。また、カルシウムがもともと多い一部の植物や牛乳等を脱水しているものもランクインして来ますね。しかし佃煮やハードタイプのチーズは塩分が多いですし、コスト的にも割高なので日常的に主たる食材として食べ続けられるものではないと思います。

普通な食品

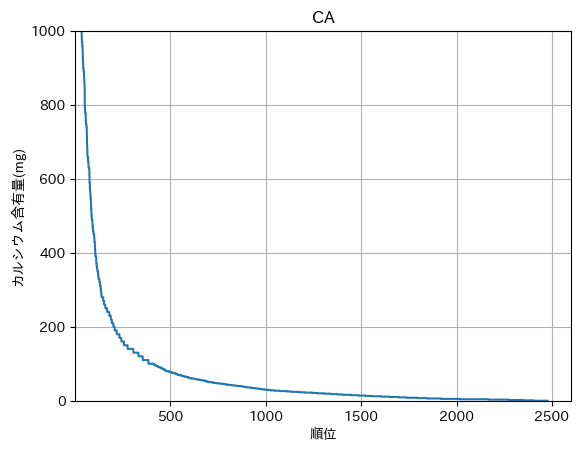

最後に1000mg以下の食品だけをグラフにしてみました。おおよそ99%の食品はここに入ります。

上位20%に当たる500位の食品はカルシウム含有量78mgになります。マイワシのフライなどが該当します。1000位にカルシウム30mgの絹ごし豆腐が登場。これらはカルシウムを多く含む食品としてメディア等で紹介されることが多く、確かに他と比べると多いのは事実ですが、一日の推奨量(600~800mg)と比べるとどうでしょう。少なくともカルシウムに関してのみ言えば、これらの食品を軸にして必要な量を摂取するのは難しいのではないでしょうか。ゲームで例えるとしたら、鋼の剣でラスボスに戦いに行くようなもの?

それって無理ゲーじゃ・・・?

ですね。ワンパンで倒す攻撃力とまではいかなくとも、2~3組み合わせるだけでそれなりに充足し、かつ常用出来そうな食品があると良いのですが・・・カルシウムのことばかりを考えるわけにはいかないですしね。

今回は割愛してしまいましたが、200mg以上1000mg未満の食品が336あります。これまた佃煮やら香辛料やらが少なからずあって萎えますが、野菜や穀物も入ってきます。次回はこの辺を見ていきたいと思います。また、そのうちカルシウム以外の栄養素や、バランスの良い食品の組み合わせ方などもデータを分析して見ていきたいと思います。特に後者は組み合わせ最適化問題として考えられないかなーと思ってます。

まとめ

- ごく僅かな食品群が圧倒的な量のカルシウムを含んでおり、それ以外の殆どの食品は非常に少ない量しか含んでいない。

- 100g当たりのカルシウム含有量が多い食品でも、割高だったり量が食べられないため常用は難しいものが少くない。

- 一般的にカルシウムが多いと言われる食品も、推奨量と比べると全然足りなかったりする。